いつ、夜間授乳をやめるべき?

夜間授乳をいつまで続けるべきかは、多くのママが悩むテーマです。実際には赤ちゃんの月齢や成長段階、生活リズムなどによって異なります。一般的には、生後6ヵ月頃から離乳食が始まり、1歳前後には夜間授乳が不要になる子も多く見られます。ただし、夜間授乳は母乳の分泌を促す効果があるため、母乳育児を続けたい場合は夜間も授乳を続けることが推奨されることもあります。

以下に夜間授乳が必要な時期の目安をまとめました:

月齢 | 夜間授乳の必要性 |

| 新生児(~2ヶ月) | 必要(2~3時間おき) |

3~4ヶ月 | 徐々に間隔が空き始める |

| 6ヶ月~ | 離乳食開始、減らしてもOK |

| 1歳前後 | 栄養よりも安心感が目的に変化 |

夜間授乳をやめるタイミングは、赤ちゃんの様子やママの体調を見ながら判断しましょう。次章では、夜間授乳をやめる具体的なステップや工夫について詳しくご紹介します。

夜間授乳とは?

夜間授乳とは、夜に授乳することを言います。生まれて間もない赤ちゃんの胃は小さくて未発達です。1回に飲める量は多くありません。おなかが空いたら目を覚まして、おっぱいやミルクを飲んで再び寝ることを繰り返します。新生児の赤ちゃんには1日に7~8回以上、2〜3時間おきの授乳が目安です。2~3時間おきの授乳と言うことは、昼間だけでなく、夜間にも授乳が必要と言うことですね。生まれたばかりの赤ちゃんは昼夜の区別がつかないので、夜中でもおなかが空いた、と訴えるために泣き出します。

夜間授乳のゴールデンタイムは?

新生児の時期は、授乳回数を増やせば増やすほど、授乳時間が長くなれば長くなるほど、母乳の量が増える黄金期です。何らかの理由で授乳ができなくても、搾乳で乳首を刺激すればするほど、母乳の量は増えます。夜間に授乳する場合、ママはゆっくり眠ることができず、睡眠不足になってしまいますね。でも、実は夜間は母乳の生産量が増える絶好の機会。夜間授乳を怠ってしまうと、母乳の量がこれ以上増えず逆に減ってしまうリスクがあります。夜10時~翌朝5時は夜間授乳のゴールデンタイムなので、この時間帯に授乳をするのが良いとされています。

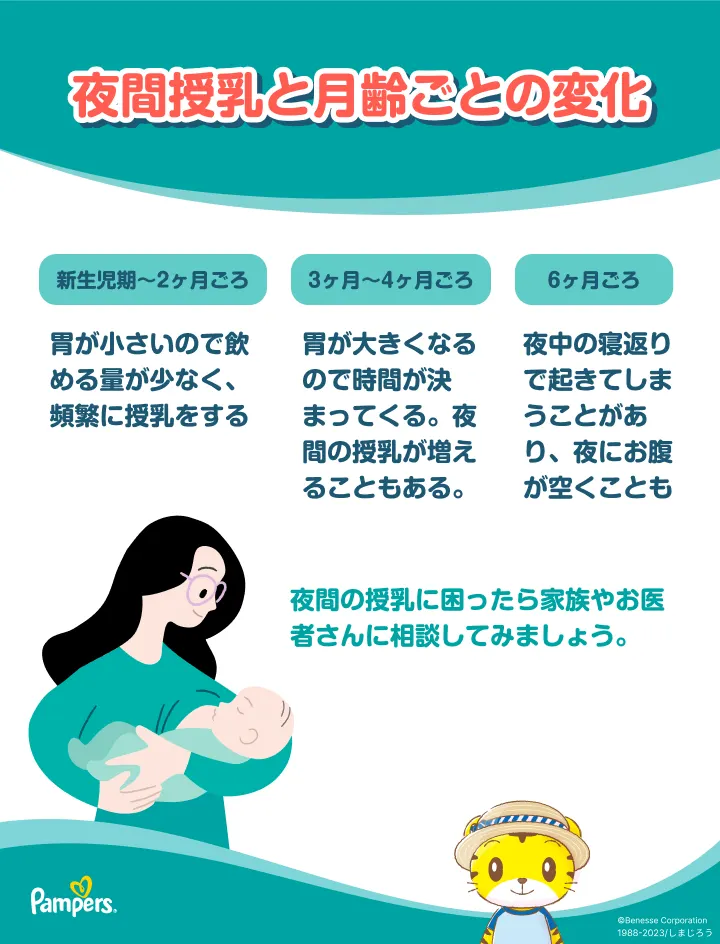

夜間授乳と月齢ごとの変化

授乳をするのは、赤ちゃんが起きている日中だけではありません。生まれたばかりの赤ちゃんの胃は小さくて未発達です。1回に十分な量のおっぱいやミルクを飲むことができないので、2~3時間おきに起きて、おなかが空いたと泣いて訴えます。通常、母乳の消化はミルクよりも早いと言われています。また、生まれたばかりの赤ちゃんは眠りが浅いです。これらの理由から、生まれたばかりの赤ちゃんは、昼夜を問わずに目を覚まし、おっぱいを飲みたがります。

夜中の授乳は大変ですね。ぐっすりと寝たい、睡眠不足で辛く、夜中の授乳をやめたいと考えるママもいるでしょう。でも、心配しないでください。月齢が進むにつれて、赤ちゃんは必要な量を飲めるようになります。生後6ヶ月頃になると、離乳食が始まって、食事から徐々に栄養を摂取するようになるので、おなかが空きにくくなります。

夜間授乳は、赤ちゃんが生まれてすぐから始まります。一方、夜間授乳がいつまで必要なのかは、個人差があります。赤ちゃんの成長に伴い、離乳食の時間やお昼寝の時間が決まってきます。生活リズムが整い、夜にはしっかりと眠ってくれるようになり、昼間の授乳間隔よりも長く眠るようになってきたら、夜に昼間と同じ間隔で授乳する必要はなくなります。ママは1日も早く夜間授乳を早くやめたいと思うかもしれませんが、夜間の授乳には重要な役割があります。焦らずに赤ちゃんの成長に合わせた対応をしていくことが大切です。夜間授乳の月齢ごとの変化を見ていきましょう。

新生児期

新生児の赤ちゃんの胃の容量は小さいので、1回の授乳で少しの量しか飲むことができません。赤ちゃんの眠りは浅く、2~3時間おきにおなかが空いた、と目を覚まします。また、母乳の消化は早いので、1日の授乳回数が10回以上になることがあり、夜間も授乳が必要になります。

新生児の赤ちゃんの場合、ママは夜中でも2~3時間ごとに起きて授乳しなければなりません。とても大変な時期になりますが、生後1~2ヶ月頃までは、昼夜問わずに、赤ちゃんが欲しがる時に欲しがるだけ飲ませることが推奨されています。赤ちゃんがおっぱいを吸う刺激で母乳の分泌が促されて、次第に授乳リズムが作られていきます。生まれて間もない赤ちゃんの場合、授乳間隔が長時間になってしまうと、体重の増加が十分でなくなったり、脱水につながったりする可能性があります。注意しましょう。

生後2ヶ月ごろ

生後2ヶ月頃になると、赤ちゃんは1回の授乳でたくさん飲めるようになってきます。この時期も赤ちゃんが欲しがるだけ飲ませるのが基本です。赤ちゃんの体重が順調に増えていれば、生後2〜3ヵ月頃には昼夜の区別がつき始め、夜間の授乳時間が空いていきます。夜間の授乳は赤ちゃんによって個人差があることを覚えておいてくださいね。

生後2ヵ月頃から少しずつ、授乳リズムを作っていきましょう。夜、ママがそろそろ寝ようとしているのであれば、眠っている赤ちゃんを起こして授乳します。それから一緒に寝ると、3~4時間ほど、ママも赤ちゃんもしっかり眠ることができますね。ママと赤ちゃんが少しでもラクになるよう、工夫していきましょう。

生後3~4ヵ月ごろ

生後3~4ヵ月頃には、赤ちゃんの胃はさらに大きくなるので、一度に飲める量が増えてきます。夜中にある程度まとめて眠るようになり、夜間授乳の間隔も空いてきます。但し、まだ一度にたくさん飲めない赤ちゃんが多いので、生後3~4ヵ月頃も夜間授乳は必要だと言えるでしょう。基本、赤ちゃんのおなかが空いたら授乳をしますが、生後4ヵ月を過ぎたら、日中の授乳回数を増やす、ミルクを足すなどして、夜間の授乳間隔を3時間以上空けられるよう、日中にしっかり授乳することを意識していきましょう。夜間の授乳は、赤ちゃんが欲しがったらあげますが、前回の授乳から3時間経ったからと、寝ている赤ちゃんを起こしてまで授乳する必要はありません。

生後6ヵ月以上

夜間授乳をやめるタイミングには個人差がありますが、少なくとも生後5~6ヵ月頃までは続けることをおすすめします。生後5~6ヵ月頃になると1回に飲める量がさらに増えて、離乳食が始まります。日中に栄養と水分を十分に摂れるようになると、夜間の授乳回数は自然と減っていきます。但し、離乳食が始まってすぐの時期は、栄養のほとんどは母乳からです。日中に離乳食をしっかり食べられるようになるまでは、夜間授乳が必要な場合もあります。夜間も、赤ちゃんが欲しがれば授乳してもいいですが、日中の授乳回数を増やす、ミルクを足すなどして、夜間授乳の間隔を空けていきましょう。離乳食が始まってからは食事のリズムをつけていくことも必要なので、夜間は授乳がなくても寝られるようにしていくことも大切です。

生後7~8ヵ月頃には、離乳食をしっかり食べるようになります。このぐらいから自然と夜間の授乳が減ってくる赤ちゃんが多くなります。

夜中に泣き出す赤ちゃんを寝かしつけるために授乳をしていませんか?夜中に何度も目を覚ますのは、おなかが空いているから、とは限りません。日中に受けた刺激や寝ている部屋の環境が適切でなく、寝つきが悪く、寝ぐずりをすることがあります。泣くたびに、おなかが空いているのかも、と思って授乳をして寝かしつけると、おっぱいや哺乳瓶をくわえないと眠れない習慣がついてしまいます。夜中に起きるのが辛い場合は、夜間は卒乳するのも選択肢のひとつです。同時に、寝かしつけの方法も見直しましょう。

1歳以上

離乳食を3回しっかり食べるようになる1歳頃は、栄養の大半を食事から摂るようになります。体力がついてきて、日中の運動量と睡眠の関係が強くなってくる時期です。1歳を過ぎても夜間におっぱいを欲しがる場合は、おなかが空いているというよりも、水分を補給したい、ママに甘えたいと思っていることが理由ではないでしょうか。また、生活リズムが乱れている、授乳による寝かしつけが習慣になっていると、夜中に何度も目を覚ますことがあります。夜間にまとめて眠る習慣をつけるために、水分補給をしてから眠る、日中は活動的に過ごす、生活リズムや寝かしつけの方法も見直してみましょう。

夜間の授乳が必要なくなるのはいつ?

新生児の頃は、1日に7~8回以上、2〜3時間おきに授乳します。夜間であっても、赤ちゃんを起こして授乳をするようにしましょう。ただ、赤ちゃんが成長していくにつれて、1回の授乳で飲める量が増えるので、授乳回数は徐々に減っていきます。

夜間の授乳を必要としなくなる時期は、赤ちゃんによって個人差があります。生後2〜3ヵ月頃から夜間にまとめて眠るようになる赤ちゃんもいれば、1歳を過ぎても夜間に目を覚まして、おっぱいやミルクを欲しがる子もいます。

赤ちゃんが成長して、日中に必要な栄養や水分を摂れるようになると、夜間に昼間と同じ間隔での授乳は必要なくなってきます。これには、体内時計も関係しています。赤ちゃんが成長する過程で、授乳、離乳食、睡眠、遊びや運動をできるだけ規則的に繰り返して生活リズムを整えていくことで、体内時計が働くようになります。昼夜の区別がついて夜間の睡眠時間が長くなると、夜中の授乳の回数は減っていきます。

夜間の授乳は自然になくなる?

成長に伴い、夜間の授乳を必要としなくなる時期はやってきます。赤ちゃんの月齢が進み、必要な量を飲めるようになり、夜間に昼間の授乳間隔よりも長く眠るようになってきたら、昼間と同じ間隔で授乳する必要はなくなります。1日に必要な母乳やミルクの量のほとんどを日中に飲めて体重増加が順調であれば、夜中に赤ちゃんを起こして授乳する必要はありません。 赤ちゃんの成長に十分な授乳はできているでしょうか?体重は順調に増えていますか?体重増加は1回の数値を見て判断するのではなく、長い目で評価することが大切です。保健師さんや助産師さんの訪問、乳幼児健診や育児相談などで体重が順調に増えているかを確認してもらいましょう。

夜間授乳の減らし方

夜間授乳の回数を少なくする良い方法はあるのでしょうか?夜間の授乳を減らすには、赤ちゃんにおっぱいを飲んで寝る、という習慣をつけさせないことが大切です。なるべく早いうちから、おっぱいで寝る習慣をつけないようにすることで、夜間授乳を減らすことができます。ママのおっぱいの張りが気にならなければ、夜間の部分的卒乳を考えてみませんか。部分的卒乳とは、夜間におっぱいを与えない時間帯を決めることです。但し、授乳回数が減って授乳間隔が空くので、部分的卒乳には、母乳の分泌量が減ってくるデメリットがあることを覚えておきましょう。授乳間隔が空き、乳房に張りやしこりを感じた時は、搾乳が必要なこともあります。赤ちゃんがよく眠っていれば、起こさなくても搾乳するだけでも大丈夫です。夜間断乳がうまくいくか、には個人差があります。3日間ほど頑張ってみても難しいようだったら、無理するのはやめましょう。まだ、赤ちゃんには夜間授乳が必要なのでしょう。月齢が進むのを待って、もう少し後でトライしてみましょう。

おっぱい以外の方法で眠らせる方法はある?生後3ヵ月

を過ぎて、寝る前にしっかりおっぱいが飲めていれば、夜に泣いた時には、背中トントンや読み聞かせ、子守歌などで、自然に眠れるようにしてあげましょう。月齢が低い時期から、朝起きて夜寝るという規則正しい生活を身に付けさせるのが理想です。朝はカーテンを開けて部屋を明るくする、夜は部屋を暗くして静かにするなど、生活リズムや赤ちゃんが落ち着いて眠れる環境を整えてあげてくださいね。

夜間の授乳で気をつけたいこと

夜間の授乳で気をつけたいことはあるのでしょうか?最優先事項はなんと言っても赤ちゃんが安心して眠れる環境作りです。夜間の授乳は睡眠不足になり、ママは辛いですよね。添い乳も1つの方法ですが、できるだけ避けましょう。添い乳でママは楽になりますが、知らない間にウトウトとしてしまい、その結果、赤ちゃんに覆いかぶさるなど、赤ちゃんの窒息事故のリスクを高める可能性があります。また、夜間の授乳間隔が空きすぎてしまうと、母乳の量が減ったり、ママのおっぱいが張ったり、乳腺炎になってしまうと言うデメリットがあります。

夜間授乳と乳腺炎について

おっぱいの状態には個人差があります。ママの母乳の量が多い状態で急に夜のおっぱいの回数を減らしたり、授乳の間隔が空いてしまうと、母乳がおっぱいに長く溜まってしまい、おっぱいが強く張ったり、乳腺炎になる可能性があります。母乳の量が多い時は急に夜間断乳を始めるのではなく、徐々に授乳の回数を減らし、母乳の量を調整していきましょう。

おっぱいが張って熱がこもっている場合は、濡れタオルなどで冷やすのがおススメです。痛みが強い場合は乳腺炎の可能性があります。乳房の赤みや痛み、熱がこもっている、38.5度以上の発熱がある、などが乳腺炎の症状です。このような症状を感じたら、早めに病院で診てもらいましょう。

添い寝について

赤ちゃんと同じ布団での添い寝や添い乳は、夜中に何度も起き上がる必要はなく、横になったままで楽に授乳できる方法です。ママは楽ですが、赤ちゃんにとってのリスクが高い方法なので、避けた方が無難です。ウトウトして赤ちゃんに覆いかぶさったり、布団やまくらが顔にかかったりして、窒息の危険性があります。添い寝も添い乳も、ママがしっかりと目が覚めている時だけにしておくのが安全でしょう。

よくある質問

赤ちゃんやママによって状況は違いますが、生後8~10ヵ月頃から徐々に夜間授乳を減らし始め、1歳以降に自然に夜間授乳を卒業することが多いようです。

まとめ

夜間授乳には赤ちゃんとママの絆が深まる、母乳の出がよくなる、と言うメリットがあります。でも、睡眠不足で、夜間授乳が辛いと感じるママは多いはずです。

夜間授乳が必要かどうかは、赤ちゃんの成長や発達具合、離乳食の進み具合によって変わります。新生児期~離乳食初期の赤ちゃんの場合、栄養面から夜間授乳は必要です。赤ちゃんが成長し、1回の授乳で飲める量が増え、離乳食だけで栄養が摂れるようになってきたら、徐々に夜間授乳を減らしていきましょう。

また、できるだけおっぱいで眠る習慣をつけないようにすることで、夜間授乳を減らすことができます。夜間授乳をやめる場合は、ママの体調や赤ちゃんの成長をみながら、お医者さんや保健師さんの助言を参考に、適切なタイミングを見極めましょう。次第に夜間授乳がやめられるよう、本記事で紹介した内容を参考にしてくださいね。

本記事の内容について 本記事に掲載されている情報は、信頼のおける医療機関や政府機関からの情報にもとづいたものです。 参考及び参照のリンクにつきましては、以下をご参照ください。また、掲載された内容につきましては十分な注意を致しておりますが、医療従事者などの専門的な意見に取って代わるものではありませんので、ご注意ください。 診断や治療法につきましては、必ず 医療従事者などの専門的な意見を聞いていただきますよう、お願い申し上げます。

パンパース登録特典