生後4ヶ月の赤ちゃんの発育と成長の節目

生後4ヶ月の赤ちゃんは、話しかけると反応するようになります。 記憶力がついてきて、ママパパとそうでない人の区別がつくようになります。 首が座り、手足を動かし始めます。 これは、運動機能が発達してきた証拠です。 好奇心がさらに旺盛になり、周囲の世界に対する興味がどんどん増してきます。 お世話で忙しくない時に、「何を見つけた?」などと話しかけてあげましょう。生後4ヶ月の赤ちゃんの成長の目安をご紹介します。

運動能力。 赤ちゃんは頭を持ち上げたり、手足を活発に動かしたり、肘で体を支えたり、手を口に運んだり、寝返りを始めたりします。

認知と感覚。 顔をじっくり見つめたり、手を伸ばして物に触れたり、動く物を意識的に目で追ったり、少し離れていても、ママパパの顔がわかるようになります。

コミュニケーション。 赤ちゃんは舌を使わない「あ~」などのクーイングや、「あうあう」などの喃語を発し始めます。 声や音の方向に顔を向けるようになります。あやされると相手を見て、声を出して笑います。

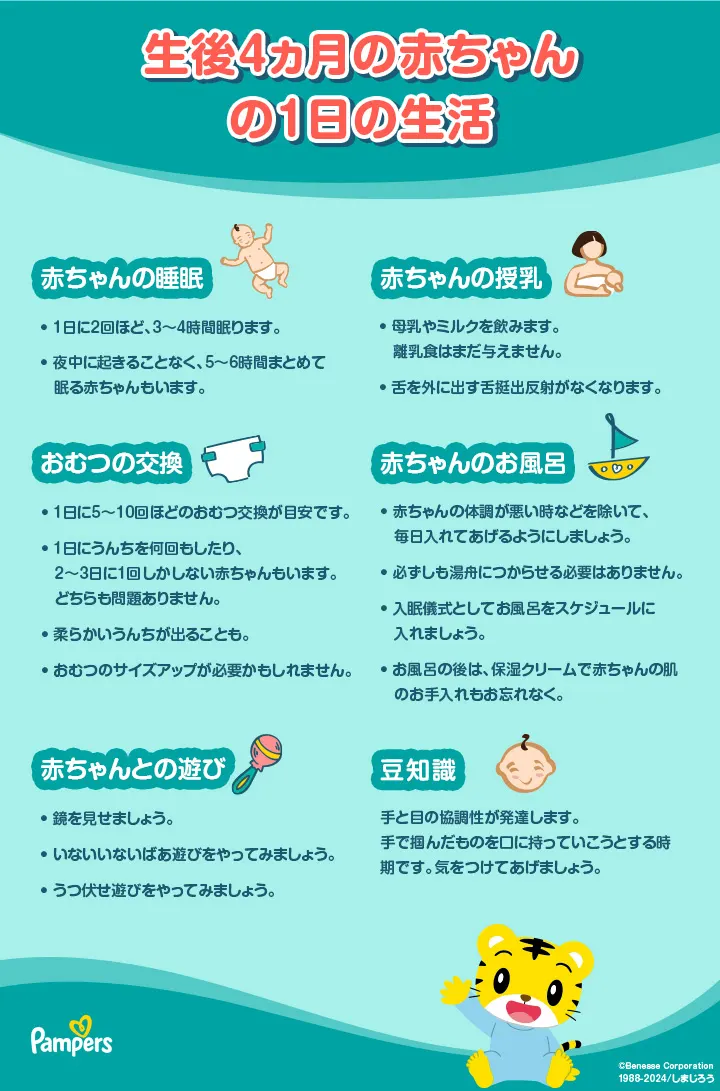

授乳。 赤ちゃんは1日に約700~1000mlの母乳またはミルクを飲みます。1回あたりの授乳量は180〜220mlが目安です。

おむつ交換の頻度。 1日に5~10回ほどの交換が目安です。 柔らかいうんちが定期的に出ます。母乳やミルク、母乳とミルクの混合などでうんちの状態は変わります。

お昼寝と夜の睡眠。 1日に12~16時間ほど眠ります。朝に1時間、昼に2時間、夕方に30分程度と1日に3回ほどのお昼寝をさせてあげましょう。

健康管理。 生後4ヶ月健診で、B型肝炎、ロタウイルス、小児用肺炎球菌、五種混合ワクチン接種が薦められるでしょう。

成長や発達のスピードは赤ちゃんによって異なります。 赤ちゃんが4ヶ月になるころ、どんな成長が見られるかを知っておくと安心ですね。今回は、生後4ヶ月の赤ちゃんの成長の目安をわかりやすく説明し、日々の子育てや生活習慣に役立つ情報を提供します。

赤ちゃんの成長過程

生後4ヶ月になると、少しずつ生活リズムが整ってきて、毎日の予定が立てやすくなりますが、それでも、毎日、新しい驚きと発見をもたらしてくれますよ。

赤ちゃんはこの時期、粗大運動、運動機能をますます発達させていきます。 物をつかんだり、寝返りを打ったり、うつぶせの状態で頭を上げることができるようになります。 まだわずかですが、支えられた状態で、床に手をつかないで少しの間、座ることができる赤ちゃんもいます。 今できる動きの中に次の動きへつながる要素があります。 生後4ヶ月の赤ちゃんの動きは、将来のハイハイや立ち上がりの基礎となります。 成長の目安については、早くできる子もいれば、ゆっくり発達する子もいます。それぞれの運動機能の発達の時期には、月齢の幅があるということを知っておくことが大切です。

赤ちゃんの成長を楽しく記録しませんか?各月ごとの成長記念プリントをダウンロードして、素敵な思い出を残しましょう。

身体的成長:生後4ヶ月の平均的な身長と体重

赤ちゃんが生後4ヶ月になる頃には、体重が生まれた時の倍に達することが多いです。

生後4ヶ月の赤ちゃんの理想的な体重はどれくらいでしょう?厚生労働省の調査による身体発育値(平成22年)では、生後4~5ヶ月の赤ちゃんの身長・体重は、以下のような範囲と報告されています。

男の子

身長:59. 9~68.5cm

体重:5. 67~8.72kg

女の子 身長:58. 2~66.8cm

体重:5. 35~8.4kgです。

赤ちゃんの体重が理想的なのか、気になりますか?定期健診の時にお医者さんがパーセンタイルチャートを使って詳しく説明してくれるでしょう。

4ヶ月の赤ちゃんと第一次成長期

成長曲線を見ることで、身長の伸びや体重の増加など、赤ちゃんの成長を客観的に見ることができます。 ただ、発達については個人差が大きい時期でもあります。 短期間の身長の伸び具合で不安に感じるのではなく、長い目で成長を見守ることが大切です。 赤ちゃんが生後4ヶ月になる頃、成長スパートが始まることがあります。 赤ちゃんが成長スパートを迎えると、食欲が増したり、機嫌が悪くなったりすることがあります。 また、睡眠パターンが一時的に変わることがあります。 これらは自然な現象であり、すぐに落ち着くことがほとんどです。 赤ちゃんの成長スパートは、骨や筋肉の発達に影響を与えます。成長には親からの遺伝が大きく影響していますが、食事や環境などの生活習慣や、運動、妊娠中の健康状態もいくらか関連しています。

赤ちゃんの成長をしっかり把握するために、乳幼児健診でお医者さんが成長チャートに記入して、体重や身長の変化を定期的にチェックします。成長チャート計算機を使って、赤ちゃんの身長や体重が平均と比べてどのへんにあるのかを確認してみましょう。

身体的成長:手先の発達

赤ちゃんの世界が広がり、周りのものに興味を持ち始めます。 興味を持つおもちゃなどに向かって手を伸ばすなど、意図的な動きがみられる時期です。 生後4ヶ月になると、赤ちゃんの微細運動が目に見えて発達してきます。 視覚機能が発達し、好奇心が旺盛になるので、赤ちゃんはおもちゃに手を伸ばしたり、口に持っていく動作を始めます。 肘関節が動かせるようになる4ヶ月ごろから、手のひらで物をにぎることができるようになります。視覚機能の発達と微細運動は密接に関連しています。

赤ちゃんが成長するにつれて、体の動きも発達しています。 生後4ヶ月頃くらいから首がすわる赤ちゃんが多くなります。 首がすわると言うことは、赤ちゃんが自分の頭を自由に動かせるようになり始めていると言うことです。うつぶせの状態で頭を持ち上げたり、生後4~5ヶ月目には寝返りを始めたりすることができるようになります。

生後4ヶ月の赤ちゃんができると思われる粗大運動の発達の目安は以下の通りです。

手を口に持っていく

おもちゃに手を伸ばしてつかむ

うつぶせの状態で頭を持ち上げる

寝返りを始める。

赤ちゃんの成長や発達のスピードには個人差があります。 これらはあくまでも発達の目安なので、少しぐらい遅くても、心配しなくて大丈夫です。定期的な乳児健診でお医者さんが赤ちゃんの発達や健康状態をしっかり確認してくれます。

4ヶ月の赤ちゃんの視力

生後4ヶ月の赤ちゃんは視力が急速に発達します。 生まれてすぐの時期は目の前のものが動くのがわかる程度の視力ですが、生後2ヶ月頃から動くものを目で追うことがきるようになってきます。 生後4ヶ月頃になると、ピントを合わせることができるようになってきます。 青や黄色のような色や形がはっきり見えるようになり、遠い近いなどの遠近感を感じ始めます。 遠くの顔も認識できるようになります。 視力は0. 04~0.08程度と考えられています。

生後4ヶ月頃には、赤ちゃんは周囲の世界に興味を持ち始め、周りの世界とどのように関わるかを学んでいきます。 赤ちゃんが周りの世界に興味を持ち始めると、顔をじっと見たり、声や音に反応したり、笑顔を見せたりします。このようにして社会性を育んでいきます。

生後4ヶ月の赤ちゃんは、自分の姿を鏡で見るのが大好きです。 鏡に映るのが自分とは判っていませんが、じっと見つめたり、笑いかけたりするようになります。 何度が鏡を見ているうちに、鏡にうつっているのが自分だと気づき始めます。 鏡は生後4ヶ月の赤ちゃんにとって楽しい遊び道具。鏡を持たせる場合は、赤ちゃん用の割れない素材の鏡を選びましょう。

4ヶ月の赤ちゃんの認知的発達

赤ちゃんの言葉の発達が始まっています。 赤ちゃんは、声のトーンを真似たり、異なる泣き声で欲しいものを伝えたりし始めます。 離乳食を食べ始めることで唇が発達し、唇や舌を使って喃語を発するようになります。 喃語は意味を持ちませんが、「楽しいね」「うれしいね」「すごいね」といった言葉で反応してみてください。相手に伝わる喜びを知ることで、コミュニケーションの能力が発達していきます。

言葉の発達も個人差が大きいです。 様々な楽しい体験を通じて、言葉が発達していきます。赤ちゃんがいつ話し始めるか気になりますか?赤ちゃんの言葉の発達についてご紹介しています。

4ヶ月の赤ちゃんの行動

生後4ヶ月になると、赤ちゃんの行動が目に見えて変わってくることがあります。 赤ちゃんはさらに周りに興味を持ち始めています。 赤ちゃんは声や音に敏感です。 穏やかな声を聞くと安心し、大きな音や鋭い声には不安を感じることがあります。 赤ちゃんはクーイングや喃語でママパパの声を真似することもあります。 言葉の発達に繋がります。ママパパもお話をして、積極的に反応してあげましょう。

成長期に、赤ちゃんの機嫌が悪くなったり食欲が増すことがあります。 こうした時期は親にとっては大変ですが、一時的なものです。赤ちゃんの身体と心の成長のために、必要なお世話やサポートをしてあげましょう。

赤ちゃんの個性が出始めてきます。 好奇心旺盛な子もいれば、誰にでも愛想がよくてニコニコしている子もいます。 もちろん、恥ずかしがりやで敏感な子もいます。 新しい環境に慣れるのに時間がかかる子もいます。 これらは全て赤ちゃんの個性、普通のことです。優しく見守ってあげましょう。

4ヶ月の赤ちゃんをサポートするための活動と発達のヒント

生後4ヶ月の赤ちゃんに周りに対する意識や社交性が芽生えます。 好奇心がさらに旺盛になります。 この時期は、遊びやつながりを通じて赤ちゃんの成長をサポートしましょう。生後4ヶ月の赤ちゃんの発達を促す遊びやアイデアをご紹介します。

視覚の発達を促すために:

ベビーベッドの上にカラフルなモビールを安全に吊るしましょう。

鏡に映る自分の姿を楽しませましょう。

物の永続性 を獲得するために、いないいないばあ遊びをしてみましょう。 赤ちゃんは、人がいなくなっても再び現れるという「物の永続性」を学習します。 物事の恒常性や、愛着形成の基礎となる大切な概念です。 人の顔を見て喜んだり、一緒に笑ったりする経験をしていきます。 これは、社会性を育む上で大切な要素です。赤ちゃんはママパパの顔が再び現れるのを見る遊びが大好きです!

筋肉の強化と運動能力の発達のために:

うつぶせ遊び を毎日の生活に取り入れましょう。

うつぶせ遊びはどれだけやるの?無理なく短い時間から始めましょう。 1日2~3回、1回あたりは10~30秒を目指しましょう。嫌がればやめて、別の時に繰り返しやりましょう。

座った状態でサポートして、手を伸ばして探索できるようにしましょう。

腕の下を持って優しく引き上げながら、立つ練習をしましょう。

赤ちゃんの言語能力を育むために:

話しかけたり、歌ったり、絵本を読んであげましょう。

赤ちゃんがママパパの真似をして喃語を発したら、反応してあげましょう。

4ヶ月の赤ちゃんのための他のシンプルな活動には以下が含まれます:

木のスプーンやぬいぐるみなどの安全な家庭用品を見せてつかませ、微細運動スキルをサポートしましょう。

赤ちゃんを抱きながら優しく揺れたり、踊ったりしましょう。

他の人とのママや赤ちゃんとも会わせてみましょう。 人見知りをして泣き出すかもしれません。様子を注意して観てあげましょう。

生後4ヶ月の赤ちゃんと楽しい時間を過ごす方法は?散歩や遊び、昼寝などを通じて、赤ちゃんのペースに合わせて生活リズムを作っていきましょう。赤ちゃんの月齢にあった遊びを通じて、赤ちゃんの成長をサポートし、親子の絆を深めていきましょう。

生後4 ヶ月生後4ヶ月の赤ちゃんができることの目安

生後4ヶ月の赤ちゃんは好奇心が旺盛になります。 周りのものに対する興味が増し、毎日がさらに楽しくなります。 赤ちゃんの成長に伴い、夜と昼の区別がつくようになり、授乳や生活リズムがととのってきます。生後4ヶ月の赤ちゃんはどんなことができるのか、疑問に思いますね。

赤ちゃんには個人差があり、それぞれのペースで成長していきます。 生後4ヶ月の目安としては、手と目の協調が向上し、語りがけに反応してコミュニケーションがとれるようになります。 赤ちゃんは身近な人を識別できるようになります。睡眠、授乳、遊び、おむつ交換などの生後4ヶ月の赤ちゃんの典型的な一日をご紹介します。

赤ちゃんの成長や発達には個人差があります。あくまで目安なので、心配なことがあればお医者さんに相談するようにしましょう。

4ヶ月の赤ちゃんの食事

生後4ヶ月の赤ちゃんは、母乳やミルクから栄養を摂ります。授乳のタイミングを知るために、おなかが空いていると言うサインを見逃さないようにしましょう。

おっぱいを吸うように口を動かす

手や指を吸う

舌を出す

落ち着かず、体をクネクネと動かす

生後4ヶ月の赤ちゃんの授乳量はどのくらいが目安でしょう?授乳回数は1日に5~6回程度、1回の授乳で母乳やミルクを約180~220mlほどを飲みます。 3~5時間ごとに授乳をします。もちろんあくまでも目安で、赤ちゃんの発達状況によっては回数が変わります。

赤ちゃんの1日の授乳リズムを作るコツは?赤ちゃんの授乳スケジュールをチェックして、生後4ヶ月の赤ちゃんの1日を参考にしてくださいね。

4ヶ月の赤ちゃんの歯ぐずり

歯が生える時の不快感で赤ちゃんがぐずることを歯ぐずりと呼びます。 乳歯が生えてくる部分の歯茎がむずがゆくなることが特徴です。 ひどい時には歯茎が腫れたり出血して、痛くなることもあります。 生後4ヶ月の赤ちゃんでも歯ぐずりが始まることがあります。通常は生後6ヶ月頃から始まりますが、早い子だと4ヶ月で始まることもあります。

手や服を噛んだり、よだれを垂らしたり、寝つかない、不機嫌になるのは、歯ぐずりの初期のサインのことも。 赤ちゃんが歯ぐずりを始めたら?歯ぐずり対応策はあるのでしょうか?まずは、冷やした歯固めリングを使う、冷やした布を使って優しく歯茎をマッサージする、などを試してみてください。歯ぐずりで心配なことがあれば、お医者さんに相談しましょう。

4ヶ月の赤ちゃんのおむつやうんち

4ヶ月も赤ちゃんのお世話をしていると、毎日のおむつ替えのリズムが見えてきたのではないでしょうか。 それでも、個人差が大きくて変わりやすいのが赤ちゃんのうんちです。 生後4ヶ月の赤ちゃんは、1日にどれぐらいうんちをするの?個人差があるものの、1~3回ほどうんちをするのが一般的です。 また、便秘になってしまう赤ちゃんもいます。 2~3日ほどうんちが出なくても、赤ちゃんの機嫌がよくて、よく飲むようであれば、心配しなくても大丈夫でしょう。4日もうんちが出ないようであれば、お医者さんに診てもらいましょう。

パンパースのさらさらケアパンツや卒業パンツは、背中やウエストの隙間をしっかりガードし、おむつモレを防ぎます。 足回りには360°モレガードがあり、快適にフィットします。寝返り時の足モレも背中モレも防止します。

4ヶ月の赤ちゃんの睡眠

赤ちゃんは昼と夜の区別がつき始めるので、睡眠パターンが変わってきます。生後4ヶ月の赤ちゃんは1日にどれぐらい眠るの?生後4ヶ月の赤ちゃんの1日あたりの睡眠時間の目安は12〜16時間です。

生後4ヶ月には夜にまとまって眠る赤ちゃんが増えてきます。 個人差はありますが、4時間〜6時間ほどまとめて寝るようになる赤ちゃんもいます。日中のお昼寝の回数も減り、午前中に1回、午後に1回〜2回といったリズムになってきます。

赤ちゃんが周囲を意識し始めたこの時期、脳と心の急速な発達過程で、眠る前にぐずったり、寝つきが悪くなることがあります。 就寝時に眠りにつきやすいよう、毎日同じ時間に同じことを繰り返す入眠儀式で、スムーズに寝かしつけることができるようになります。 子守唄や絵本の読み聞かせ、温かいお風呂や優しいマッサージ、心地よい音楽をかける、授乳をする、上下に軽く揺らす、などが入眠儀式としておススメです。 また、生後4ヶ月の時期、一時的に睡眠退行が見られることがあります。 ようやく整ってきた赤ちゃんの睡眠リズムが不規則に戻ってしまう状態です。脳と心の発達が関係していると考えられています。

赤ちゃんの寝つきが悪くなってきたら、また、ママパパも眠れなくなるので大変ですね。 この時期に、長期的な入眠儀式の習慣について考えてみましょう。 色々な方法があるので、赤ちゃんにあったものを取り入れましょう。 赤ちゃんが生後4~6ヶ月になったら、睡眠リズムが整ってくるので、本格的なネントレを始める良いタイミングです。 ネントレを始めることで、赤ちゃんが自分で眠ることを学び、より長く眠れるようになります。 ネントレって?どうやって始めればいいの?心配はいりません。パンパースのネントレのやり方とコツを参考にしてくださいね。

赤ちゃんの健康

生後4ヶ月の赤ちゃんは、より活発になります。 色々なものに触れることで、ウイルスに感染してしまい、かぜなどの感染症にかかりやすくなります。 赤ちゃんの健康状態に気をつけてあげましょう。生後4ヶ月の赤ちゃんに見られる病気の症状には以下があります。

発熱。 赤ちゃんが熱を出すと、何か大変な病気なのでは、と驚いてしまいますね。 でも、熱が出るのは、発熱は体がウイルスなどと戦うための反応なので、無理に抑える必要はないのです。 通常、生後半年まではママからもらった免疫で風邪をひきにくいと考えられています。 生後3ヶ月未満で38℃以上の熱があれば、お医者さんに診てもらいましょう。 このような場合、溶連菌感染症、マイコプラズマ肺炎やインフルエンザ、中耳炎、百日咳などの病気の可能性があります。 正確に赤ちゃんの体温を測るには、電子体温計を使ってわきの下で測ります。 1日3回測り、どれぐらいの期間、熱が出ているのか、を記録しましょう。 全身の状態を確認することも大切です。他の症状があるなら、お医者さんに診てもらいましょう。

風邪とよくある病気について。 生後半年後は色々なものを触ったりすることで、風邪をひきます。 ほとんどはウイルスが原因です。 風邪をひくと、大人と同じように鼻水が出たり、鼻が詰まったり、くしゃみが出たり、熱が出たり、食欲が落ちたりします。風邪は通常数日から1週間で自然に治りますが、以下の症状が見られる場合はお医者さんに診てもらいましょう。

咳が1週間以上続く、呼吸が苦しそう

唇や指先が青い

38℃以上の高熱

食欲がない

痙攣や意識がない、ぐったりしている

細気管支炎。 細気管支炎は赤ちゃんによく見られるウイルス感染で、特に寒い季節に一般的です。 生後1歳までに50%以上、生後2歳までにほぼすべての子どもが感染していると考えられています。 特に生後6ヶ月未満の赤ちゃん、免疫不全のある赤ちゃんには注意が必要です。このような症状が見られたら、お医者さんに診てもらいましょう。

呼吸時にゼーゼーと音がして、息苦しそう

咳が1週間以上も続く

38℃以上の熱が出ている

脱水症状の兆候が見られる(おむつの使用が減少、口の乾き、または無気力)

4ヶ月健診とワクチン接種

生後3~4ヶ月健診では、お医者さんが赤ちゃんの発達、視覚や聴覚などを確認します。授乳や睡眠、おむつかぶれや便秘など、気になることがあれば聞いてみましょう。

ほとんどの予防接種は生後2ヶ月以降から始まります。 1歳になるまでに15回以上の予防接種を受けることになります。 ワクチンによって接種する月齢や回数、次回の摂取までに空ける間隔が違うので、接種スケジュールを立てましょう。生後4ヶ月では、以下の予防接種が推奨されています。

ロタウイルス(2回目)

PCV(肺炎球菌結合型 – 2回目)

IPV(不活化ポリオウイルス – 2回目)。

予防接種は早めにスケジュールを立てて、接種できる月齢や年齢になったら、できるだけ早く接種を受けておきましょう。

4ヶ月の赤ちゃんのチェックリスト

生後4ヶ月の赤ちゃんに見られる一般的な成長の節目をいくつかご紹介します。赤ちゃんの成長や発達のスピードは異なりますので、あくまでも参考としてくださいね。

首すわりが完了する

うつぶせの状態で頭を持ち上げ、左右を見る

手を口に持っていき、おもちゃに手を伸ばす

うつぶせから背中への寝返りを始める

「ばばば」といった喃語を発する

声や音の方向に頭を向ける

目で動く物を追う

遠くから見慣れた顔を認識する

おなかが空いたことを知らせる

乳歯が生え始めるので、歯ぐずりがはじまることも

何か心配なことがあれば、お医者さんに聞いてみましょう。

赤ちゃんが生後4ヶ月の時にやっておくべきこと

4ヶ月健診の予約をして、お医者さんに予防接種について質問しましょう。予防接種のスケジュールはこちらから。

健診に行く前に、授乳や睡眠、成長について気になることを書き留めておくと忘れずに聞くことができます。発熱や嘔吐、発疹などの症状があれば、伝えましょう。

生後5ヶ月目にはどのようなことが起こるの?赤ちゃんの成長が気になれば、5ヶ月の赤ちゃんの発達ガイドを参考にしてくださいね。

赤ちゃんはもうすぐ5ヶ月です!次の写真撮影のために、これらの無料の記念プリントカードをダウンロードして節目の瞬間を祝いましょう。

月齢に合ったおもちゃやプレイマットを購入しましょう。

明るい色や形がたくさんの絵本を用意しましょう。

赤ちゃんのための必需品:おむつ、おしりふき、おむつかぶれクリーム、赤ちゃん用体温計を用意しておきましょう。

メール登録はお済ですか?[メール登録フィールドを挿入]赤ちゃんの月齢に応じた最新の情報をお届けします。

よくある質問

生後4ヶ月の赤ちゃんにはまだ離乳食を与えるべきではありません。 生後4ヶ月の赤ちゃんの栄養は、母乳やミルクからです。

結論

赤ちゃんが生後4ヶ月になると、好奇心が旺盛になり、声や音のする方向に向いたり反応するようになります。 首すわりが完了して、一人遊びをすることも。 赤ちゃんは感情を豊かに表現し始め、笑ったり、手足を動かしたりします。気に入らないことがあると、体を反らせて泣くこともあります。

赤ちゃんが生後4ヶ月になる頃に、子育てのやり方があっているの?生後4ヶ月の赤ちゃんができないといけないことは?と疑問に思うことがあるはずです。 ママだけではありません。 赤ちゃんの成長や発達のスピードには個人差があります。 1日1日、前に成長していることを覚えておきましょう。 うつぶせ遊びや絵本の読み聞かせなど、疑問があればお医者さんや保健師さんに聞いてみましょう。赤ちゃんの成長について役に立つアドバイスをくれるでしょう。

赤ちゃんのお世話をしながら、赤ちゃんの必需品の準備も忘れずに。パンパースすくすくギフトポイントアプリでポイントを貯めて、素敵なギフトをゲットしましょう。

生後4ヶ月の赤ちゃん-チェックリスト

本記事の内容について 本記事に掲載されている情報は、信頼のおける医療機関や政府機関からの情報にもとづいたものです。 参考及び参照のリンクにつきましては、以下をご参照ください。 また、掲載された内容につきましては十分な注意をはらっておりますが、医療従事者などの専門的な意見に取って代わるものではありませんので、ご注意ください。 診断や治療法につきましては、必ず 医療従事者などの専門的な意見を聞いていただきますよう、お願い申し上げます。