<小児科医監修>生後1ヵ月の赤ちゃんの成長:環境への慣れ

産まれたばかりの赤ちゃんを家にお迎えしてから最初の1~2週間は大変なことばかり。もう、手におえない!と感じるママやパパもいるかもしれませんが、大丈夫。時間が経つにつれて、次第に赤ちゃんとの生活に慣れ、自信がついて、お世話なんて簡単だと思うようになるかもしれません。でも、簡単だと思い過ぎないように注意してください!新生児の成長はとても早く、体つきもみるみる変化していきます。生後5~8週間、ママやパパは赤ちゃんの様子によく気をつけるようにしましょう。今回の記事では、生後1ヵ月の赤ちゃんの一般的な授乳や睡眠、コリック(黄昏泣き)、乳児脂漏性湿疹 などの注意したい症状をまとめました。参考にしてくださいね。

生後1ヵ月の赤ちゃんの成長の節目

すべてのママやパパにとって、赤ちゃんは唯一の特別な存在。そして、赤ちゃんは自分のペースで成長や発達をしていきます。赤ちゃんの発達がある分野でちょっと遅れていたとしても、個人差の場合もありますので、予定通りに健診を受けていれば大丈夫です! 生後1ヵ月の赤ちゃんによく見られる発達や成長の特徴を見ていきましょう。

赤ちゃんの成長と体の発達: ふっくらしたほっぺ

赤ちゃんが日々成長し、驚いていませんか?生後1ヵ月で、赤ちゃんの身長は約2~4センチメートル伸び、体重は1日当たり約30グラム増えます。1ヵ月健診では、赤ちゃんの体重 、身長、頭囲を測定し、これらの数字を赤ちゃんの成長曲線 に記入します。大切なことは、赤ちゃんが安定したスピードで成長しているかということ。

赤ちゃんの感覚: ガラガラを見つめる目

目が覚めている間ずっと、赤ちゃんは周りにある物や音、匂いを感じていますが、視力はまだ未発達です。生後1ヵ月になると赤ちゃんは顔や物などをじっと見るようになり、目の前で動いているものを少しずつ目で追いかけるようになるでしょう。生後2ヵ月ぐらいには、物に触れ始めるようにもなります。例えば、ガラガラを赤ちゃんの目の前に差し出すと、手で触れてみたりするようになるでしょう。

赤ちゃんの動き: 足の筋肉の運動

生後1ヵ月の赤ちゃんの動きの多くは、生まれつき備わっている無意識な原始反射です。赤ちゃんの成長段階に応じてこれらの原始反射は段々となくなり、脳が指令を出す動きに変化していきます。赤ちゃんのおなかを下にしてうつ伏せに寝かせると、少しの間ですが頭を上げたり、腕を広げたりするようになります。また、足を広げてバタバタ動かしたり、キックをすることもありますよ。赤ちゃんがおむつ交換台などの高いところにいる時は、赤ちゃんが落ちたりしないように、必ず注意しましう。

泣くコミュニケーション: ママ、パパ、退屈だよー(または、おなかすいたよー)!

生後1ヵ月目には、赤ちゃんとコミュニケーションができるようになります。例えば、 赤ちゃんは不快なことがあれば泣き続けることでしょう。機嫌が良い時は、にっこりと笑いかけてくれます。生後1ヵ月あたりになると、おなかが空いている、疲れて眠りたい、おむつが濡れて不快など、赤ちゃんがなぜ泣いているのか、その理由がママやパパにも判るようになってくるでしょう。生後1ヵ月の赤ちゃんが起きている時にママやパパの声などに反応して、微笑みを見せてくれるようになるのはこの頃です。この笑顔を見たら、ママやパパはそれだけで幸せな気持ちになれますよね。

赤ちゃんとのコミュニケーション:スキンシップを大切に

授乳は親子の絆を築く大切なスキンシップの時間です。赤ちゃんの目を見つめて、「おいしいね」など語りかけてあげましょう。おむつ交換もスキンシップとして使えます。「きれいにしようね」などと話しかけながら、おしりや足に触れてスキンシップを積極的にとっていきましょう。赤ちゃんに触れること(タッチ)により、親子の絆が芽生えると言われています。

赤ちゃんの成長をサポートしましょう

生後1ヵ月の赤ちゃんの成長をサポートするために、ママやパパができることを書き出してみました。

ママやパパの抱っこの時間:できるだけたくさん赤ちゃんを抱っこしてあげましょう 。ママやパパと赤ちゃんの絆が深まりますね!生後6ヵ月までの期間に赤ちゃんが泣いた時、ママやパパがいつもすぐに抱っこをしてあげていると、その後大きくなったら、あまり抱っこをせがまなくなると言う専門家もいます。

視力を刺激する遊び:生後1ヵ月の赤ちゃんは、縞模様やチェック模様など直線の描かれたものを見るのが好きなようです。明るいカラフルな色や模様のついたおもちゃなどを選んであげましょう。

触ることのできるおもちゃ:赤ちゃんは触れることで世界を知っていきます。素材、形、サイズの違うおもちゃを渡してあげましょう。

赤ちゃんとのコミュニケーション:赤ちゃんとたくさんお話をしましょう。赤ちゃんは「あ~」「う~」などの声や、のどを鳴らして音を出したり、笑ったりしてママやパパに応えてくれるでしょう。この間にも、赤ちゃんはママやパパの表情を見て、真似をしようとします。これらの初期の赤ちゃんとのコミュニケーションや会話は、赤ちゃんの成長にとても大切なものです。

赤ちゃん体操:赤ちゃんの前に座って優しく腕を取り、パチパチと手をたたく腕の体操をしてあげたり、赤ちゃんの足を持って自転車をこぐようにゆっくりと動かしてあげたり、うつ伏せ練習などをさせてあげましょう。これらの赤ちゃん体操は、筋肉や運動機能の発達に役立ちます。うつ伏せ練習の際は、必ず見守り、目を離さないでください。

赤ちゃんとの絆:赤ちゃんが安心し、家族との信頼感を築いて、はじめて赤ちゃんは能力を最大に発揮することができます。赤ちゃんに触れる(タッチする)ことで、赤ちゃんとママ・パパの手のひらの温もりが伝わり合い、親子の絆がはぐくまれると言われています。

赤ちゃんの学習能力はこの時点では限られたものです。赤ちゃんと遊んでいる時、赤ちゃんがよそ見をしたり、泣き出してしまうなど、疲れているように見えたら、休ませてあげるようにしましょう。

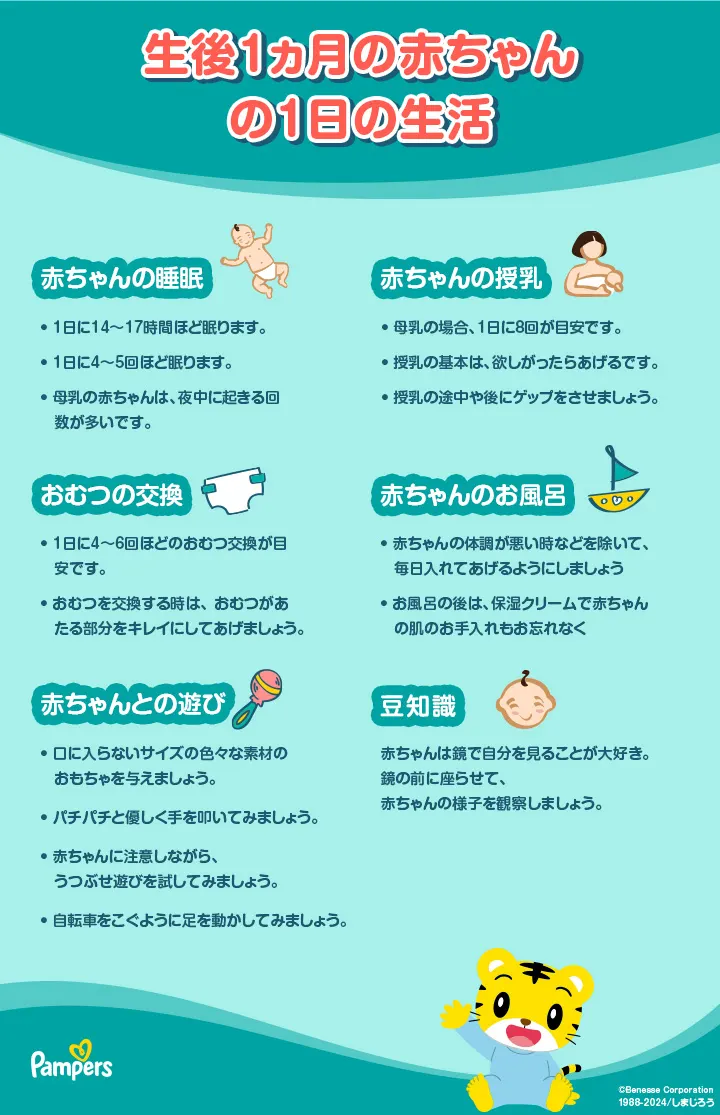

生後1ヵ月の赤ちゃんの授乳の目安

生後1ヵ月の赤ちゃんの授乳時間や回数について、迷うママやパパもいることでしょう。授乳の基本は、”欲しがったらあげる”です。目安としては、生後1ヵ月であれば、3~4時間おきにあげるのがよいでしょう。赤ちゃんが急激な成長の最中ならば、授乳やミルクの量は増えるでしょう。気になる事があれば、お医者さんや助産師さんに相談してみましょう。

母乳で育てているママは、授乳の姿勢とアドバイスを参考にしてみましょう 。

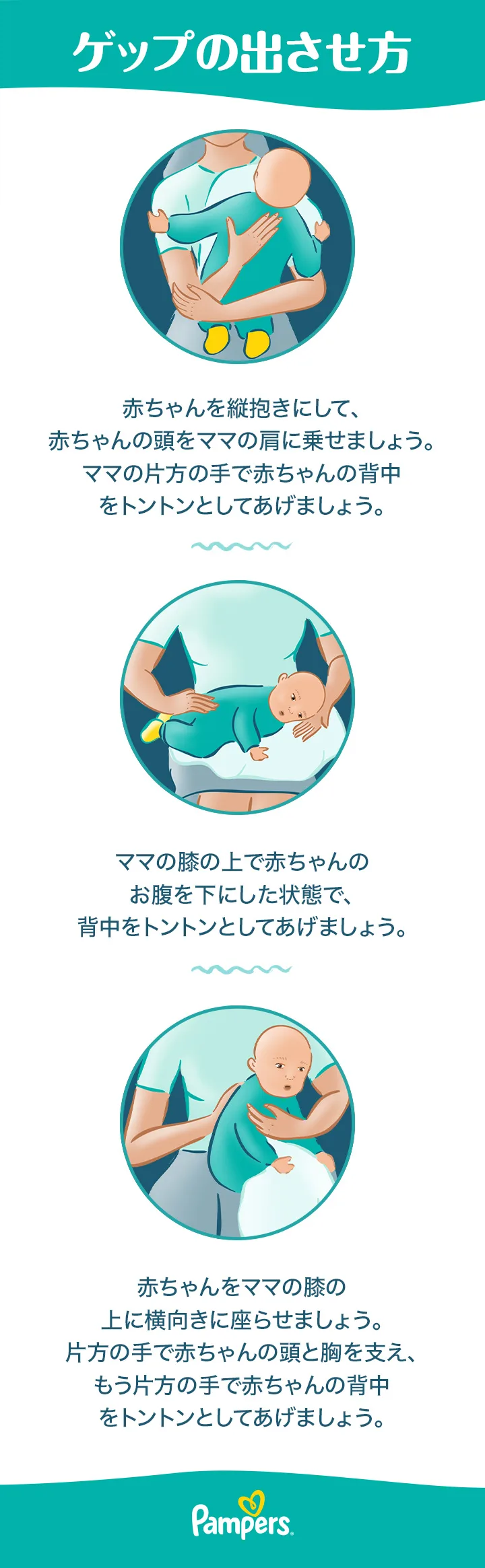

赤ちゃんのゲップ

赤ちゃんは授乳時にたくさんの空気を飲み込んでしまいます。ミルク育児の赤ちゃんは、母乳育児の赤ちゃんよりも多くの空気を飲み込んでしまうそうです。おなかの中に空気が溜まると、おなかが張ってぐずってしまいます。ミルクを飲んでいる時や、授乳中、左右のおっぱいを交代する時にゲップ をさせてあげましょう。その際は、ゲップ布やバープクロスなどを使い、赤ちゃんが吐き戻したミルクでママやパパの洋服を汚してしまわないように気をつけてくださいね。大量に吐く場合、吐いたものに血液が混ざっていたり、緑色だったりした場合はかかりつけのお医者さんを受診しましょう。

おむつをチェック: 生後1ヵ月の赤ちゃんは、1日におよそ4~6回ぐらいおしっこをします。うんち の回数は赤ちゃんによって個人差があります。赤ちゃんの多くは少なくとも1日に1回うんちをしますが、数日もしくは1週間ほどうんちをしない赤ちゃんもいます。数日間うんちが出なくても、出てきたうんちが柔らかく少しドロッとした状態で、赤ちゃんがよく食べて体重が増加していれば、心配することはないでしょう。1週間うんちが出なければ、お医者さんに相談するようにしましょう。

おむつの種類がたくさんあるけれど、どのおむつを使えば良いの?赤ちゃんの敏感なお肌には、パンパースの「肌へのいちばん*」シリーズのような、柔らかくて肌触りの良い素材でできた、通気性に優れた快適なおむつがおすすめです。パンパースなら、すくすくギフトポイントプログラム でポイントも貯まるので、素敵なギフトと交換できるのも嬉しいですね★ * ‘肌へのいちばん’以外の当社製品内比較

生後1ヵ月の赤ちゃんの睡眠時間は?

生後1ヵ月の赤ちゃんは、日中のお昼寝も含め、1日の半分以上眠っています。生後6週間頃から昼と夜のリズムができて、夜も長時間眠る赤ちゃんも出てきます。ママやパパは慣れない育児に疲れていることでしょうが、終わりのないトンネルはありません。次第に赤ちゃんの睡眠リズムは、ママやパパの睡眠リズムに近づいていきます。ただし、赤ちゃんの睡眠リズム には個人差があり、徐々に体内時計の睡眠リズムが整ってきます。赤ちゃんがウトウトとしていたら、眠らせてあげましょう。やわらかすぎるベッドマットや重い掛け布団は突然死の原因となる場合もありますので避けてください。赤ちゃんをベビーベッドに寝かせるときには、必ず仰向けに寝かせるようにしましょう。 赤ちゃんをいざベビーベッドに寝かせたら、すぐに赤ちゃんが泣きだしてしまうことがありますよね。こんな時には赤ちゃんのお腹をトントンとタッチしてあげたり、リラックスできる音楽をつけたり、優しく赤ちゃんにお話ししてあげましょう。泣いた赤ちゃんをちょっと抱っこして、落ち着いたらベビーベッドに戻してあげてもいいでしょう。

生後1ヵ月の赤ちゃんの1日のスケジュール

生まれたばかりの赤ちゃんの生活リズムは大人のリズムとは違い、朝になると起きて、夜になると眠るというわけではありません。生後1ヵ月の赤ちゃんは、数時間ごとに寝たり起きたりを繰り返しています。よく寝る子

、寝ない子、すぐに起きる子など、赤ちゃんによって個人差があります。生活リズムを徐々に作っていくためにも、朝には部屋を明るくして、夜は電気を消してあげるようにしましょう。 皮膚が健康な生後1ヵ月の赤ちゃんは、1日に1回の沐浴で充分ですが、湿疹や皮膚トラブルのある赤ちゃんは1日2回の沐浴とスキンケアが必要な場合もあります。午前10時頃から午後2時頃までの沐浴が理想的です。でも、夕方に沐浴をするとよく眠ってくれる赤ちゃんもいます。赤ちゃんによって、沐浴の時間を決めてあげましょう。

赤ちゃんの健康: これはコリック(黄昏泣き)?

赤ちゃんは泣くのが仕事ですが、その症状はコリック(黄昏泣き)の場合もあります。コリック(黄昏泣き)とはどのようなものでしょう。

何時間も泣き止まないことが多い

甲高く泣きわめく

これと言った理由もないのに泣き続ける

ママやパパが一生懸命にあやしても泣き止むことがない

赤ちゃんが「1日に3時間以上」泣くことが「1週間に3日以上」あり、その症状が「3週間ほど続く」ときは、コリックかもしれません。コリック(黄昏泣き)は生後2~4週間に現れ、生後3~4ヵ月まで続くことが多いようです。

コリック(黄昏泣き)の原因 は専門家の間でもはっきりとは判っていませんが、以下のような理由が原因であると考えられています。

おなかのガス: おなかにたまったガスが原因で、赤ちゃんが泣くと考えられています。赤ちゃんのおなかがパンパンに膨らみ、泣いている時におならが出るようであれば、おなかにたまったガスが原因かもしれません。授乳させ過ぎが原因のこともあります。赤ちゃんのおなかがガスで膨らんでいるようであれば、赤ちゃんのおなかをママやパパの膝に乗せて寝かせてみてください。おなかへの圧迫が症状を和らげてくれることもあります。

刺激に対して敏感:赤ちゃんがストレスを感じ、落ち着けないことが原因で泣き続けることもあります。歩きながら優しく揺らしてあげたり、ゆりかごで揺らしてあげたり、電動のハイローチェアや車に乗せてあげるのもいいでしょう。

何かの病気であることも:ヘルニアや腸重積などの病気が原因で泣いている可能性もあります。お医者さんに診てもらうようにしましょう。

赤ちゃんが泣き続けているときは、この時間が一生続くのでは、と心配するママやパパもいるでしょう。コリックであれば数か月続いたら次第に治まっていきます。赤ちゃんを泣き止ませる方法がないため、疲れて、イライラすることもあるかもしれません。そんな時でも赤ちゃんを決して強く揺さぶったりはしないでください。赤ちゃんをあやすのに疲れてしまったら、ちょっと一休みしましょう。赤ちゃんを見る役割をママとパパで交替性にして、自分の時間を作るのもいいですね。コリック(黄昏泣き)の症状は、時がたてば治まっていきますので、無理をし過ぎないようにしましょう。

生後1ヵ月の赤ちゃんがかかりやすい病気:

乳児脂漏性皮膚炎:赤ちゃんの頭、おでこ、眉間などに皮脂がたまってかさぶたの様になる皮膚炎です。見た目が痛々しいので、ママやパパは心配になりますね。赤ちゃんの頭を洗う時には、液体か泡タイプのシャンプーを使って優しく洗ったあとにしっかりシャワーで洗い流して、かさぶたが柔らかくなったら優しく取り除いてあげましょう。この症状についてさらに知りたいママやパパは、乳児脂漏性皮膚炎 を読んでみましょう。

下痢の症状: 赤ちゃんのうんちは元々ゆるいものですが、水っぽいうんちが赤ちゃんの1日の授乳回数よりも多く出る時

は下痢の症状であることも。うんちの色が灰色~白色、あるいは血のような赤色だった場合は必ずお医者さんに相談するようにしましょう。

便秘:いつもと違って赤ちゃんが何日もうんちをせず、赤ちゃんが便秘 かもしれないと思ったときは、お医者さんに相談するようにしましょう。

嘔吐: 授乳の度に赤ちゃんが噴水のように勢いよく吐く場合は、肥厚性幽門狭窄症という病気の場合があります。授乳後やミルクを飲んでから数時間以上も嘔吐の症状が出ていたり、おしっこの量が減っていたり、熱や下痢の症状を伴う場合には、お医者さんに相談するようにしましょう。

吐き戻しをする:授乳の1時間以内

であれば、ゲップをした後に赤ちゃんが少しだけ吐き戻しをすることがありますが、心配しないで様子を見てみましょう。赤ちゃんの機嫌が悪く、様子がおかしい時は、お医者さんに診てもらうようにしましょう。

赤ちゃんのニキビ: 生後1ヵ月の赤ちゃんの顔に赤いニキビができることがあります。ママの胎盤を通り、赤ちゃんの体の中に入ったホルモンの影響で、赤ちゃんの皮脂の分泌が盛んになっていることが原因と言われています。沐浴の時に液体か泡タイプのボディソープで顔も洗い、洗顔後はシャワーできれいに洗い流してあげましょう。頭の中に黄色いニキビのようなものがある場合は、お医者さんに相談しましょう。

乳児健診と予防接種

産まれたばかりの赤ちゃんの定期健診は、通常、生後1ヵ月と生後3~4ヵ月に行われます。病院によっては生後2週間頃に体重の増え具合をチェックする場合もありますので、健診までに心配なことや疑問があれば書き留めておいて、健診の時に、お医者さん・助産師さんに相談するのが良いかもしれません。健診では以下のことを行います。

赤ちゃんの成長と発達 をチェック

身長・体重・胸囲や頭囲の測定

ママやパパへの問診やアドバイス

ママやパパの質問への回答

今後の赤ちゃんの成長や発達に関する情報の提供

予防接種のスケジュール

よくある質問

赤ちゃんは言葉を話すことができません。泣くことは赤ちゃんにとっては大切な感情表現です。おなかがすいた、気分が悪い、おむつがぬれて気持ちが悪い、などの不快な感情を周りに伝えます。また、見たものや音に驚いて泣くこともありますが、泣いている原因がよく分からないこともあります。赤ちゃんの泣き方について心配なことがあれば、お医者さんに相談するようにしましょう。

親としての生活: 問題も分かち合えば半分に

赤ちゃんが産まれてから最初の数週間は不安や疑問はつきものです。初めての赤ちゃんであれば尚更です。不安や疑問がある場合は、1人で抱えることはせずに、周りの家族やお医者さんに話すようにしましょう。不安や問題があっても、誰かと分かち合えば半分になりますね。誰かに話すだけでも気持ちが楽になりますよ。

母乳育児のママには、おっぱいがチクチク痛い授乳後の乳腺炎と呼ばれる炎症の症状が出てくることがあります。母乳が完全に排出されずに乳腺に母乳が詰まったり、乳腺に細菌が入って炎症を起こしたりすることが原因といわれています。おっぱいに痛みが出たり、熱が出たり、吐き気などの症状が現れたら、お医者さんに相談しましょう。このような症状が出ても母乳を外に出さないといけないので、授乳は続けるようにしましょう。ママに乳腺炎の症状が出ていても膿などが出ていなければ、赤ちゃんが飲んでも大丈夫です。母乳が乳腺に詰まっていることが原因となることが多いので、授乳だけでなく搾乳器や手絞りで母乳を絞り出すようにしてください。お医者さんが抗生物質を処方することもあります。バランスの良い食事や十分な水分補給を行い、しっかりと休みをとって体を強くして、症状に対応していきましょう。乳腺炎やその治療方法も参考にしてください。

生後1ヵ月のチェックリスト

病院退院時の予約通りに赤ちゃんを1ヵ月健診 へ連れていきましょう。

赤ちゃんの成長や発達に合わせてこれからどんなことが起こっていくのかを知りたいママやパパは、生後2ヵ月の赤ちゃん ] を参考にしてください。

パンパースに登録すると、子育てに関する情報をニュースレターで受け取れます。

生後1ヶ月の赤ちゃん-チェックリスト

本記事の内容について 本記事に掲載されている情報は、信頼のおける医療機関や政府機関からの情報にもとづいたものです。 参考及び参照のリンクにつきましては、以下をご参照ください。 また、掲載された内容につきましては十分な注意をはらっておりますが、医療従事者などの専門的な意見に取って代わるものではありませんので、ご注意ください。 診断や治療法につきましては、必ず 医療従事者などの専門的な意見を聞いていただきますよう、お願い申し上げます。